在三一,触摸智能制造的脉搏

棕榈树亭亭如盖,凉亭错落有致,流水潺潺,鲜花吐艳……4月9日,记者置身长沙县的三一重工18号厂房,仿佛来到了热带雨林公园。

这里是亚洲最大的智能化制造车间,占地10万余平方米。

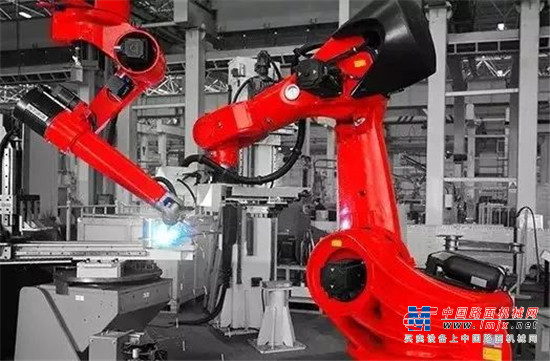

“我的同事是机器人”

讲解员为我们娓娓道来。1989年,新中国成立40周年之际,三一重工创始人梁稳根在涟源市成立了“涟源焊接材料总厂”。

三一重工走出涟源,扎根长沙县后迅速发展,到新中国成立70周年的今天,已代表了全球工程机械最先进的制造水准。

“我的同事是一群焊接机器人,从2010年起,我与它们一起工作。”在18号车间焊工李柱眼里,机器人最大的优点就是稳定和效率高。工人们需要三班倒,而它则可以24小时工作。它也不会受技术熟练度或者情绪状态影响,焊出来的焊缝整齐又平整,焊渣也少。

“90%的工作都由它接手,感觉实在太轻松了。”焊工班长阳利军说,焊接机器人由四节臂组成,非常灵活,人工很难焊接到的刁钻角度对它而言是“小菜一碟”。阳利军工作前给机器人进行擦灰、检查线路、清理枪头等,装上产品零件后,由机器人负责接下来的焊接工作,完工后再检查产品。

在他负责的总拼线上,还有地板总成机器人以及负责驾驶室的焊接、抓取与合装工作的机器人。除了2个环节由5个工人操作,其余全由11台机器人完成。

走在“工业4.0”前端

在18号车间,一名工作人员指着车间一根支柱上白色透明的塑料条告诉记者,这是无人小车的信号灯和指挥条。

工人们把需要的物料提前下单,AGV无人小车在生产前可以自动配送到位。小车可以自动避开障碍物,见到前方有人即自动停止。

记者看到,车间每几步就有智能派工的电脑终端。所有工人都可以通过这个终端或者手机查询到自己的工作情况,包括工序和技术参数,包括当天的工资。

以前三一车间内2条泵车线有800多工人,现在只有200余人。生产效率大大提升,可实现一小时下线一台泵车。

三一在产品上嵌入自主研制的“黑匣子”(SYMC三一运动控制器),采集在外设备数据。三一集团20多万台在外设备都通过黑匣子传回工况、位置、设备状态等数据。这些数据用于指导三一的服务提升、研发创新以及市场销售等环节。海量数据形成了业内著名的三一“挖掘机指数”,为中国宏观经济发展走势提供判断依据,三一每半个月向国家相关机构报送数据。

基于大数据建立的三一“根云”平台已经是中国三大工业互联网之一,为国家、为中小企业发挥了更大的作用,也走在“工业4.0”的前端。

三一重工最新发布的年报显示,去年销售收入同比增长超过45%,利润增长近一倍。其持续多年的高质量发展,智能制造是新旧动能转换的“第一生产力”。(本文来自湖南日报)

三一重工设备推荐

相关资讯

三一重起2025全球大客户峰会圆满落幕,全球吊装精英齐聚三一共绘合作新蓝图

9月20日,三一重起2025全球大客户峰会在湖州隆重举行,55款重磅产品震撼亮相,接受来自全球近50个国家和地区数百位行业领袖、精英的检阅,。

三一集团与中国联通签订战略合作协议

9月23日,三一集团有限公司(以下简称三一集团)与中国联合网络通信集团有限公司(以下简称中国联通)在三一集团智联重卡产业园举行高层会。

三一稳居工程机械行业第一

9月20日,中国企业联合会、中国企业家协会在2025世界制造业大会开幕式上发布了2025中国制造业企业500强榜单,三一集团荣列第104位,稳居工。

电智三一 质赢未来!三一闪耀北京展

9月23日,第十七届中国(北京)国际工程机械、建材机械及矿山机械展览会(BICES 2025)盛大开幕,主题为高端绿色、智慧未来。

三一集团职工体育联赛暨第十四届篮球赛火热启动!

为热烈庆祝中华人民共和国成立76周年、中华全国总工会成立100周年,提升组织凝聚力,促进群众性体育活动全面开展,9月21日,三一集团奋斗者。

三一燃爆全场!2025印尼矿业展落幕,签约金额超20亿

9月17日至20日,东南亚矿业机械领域的标杆展会——印尼矿业展(2025 Mining Indonesia)在雅加达隆重举行。

今日头条

- 智慧·绿色·延伸人类力量 | 柳工惊艳亮相BICES 2025

- 山工机械新品发布仪式于2025 BICES展会隆重举行

- 2025年8月工程机械产品进出口快报

- 高空科技战略联盟启动:驱动高空作业设备后市场价值升级

- 展前预告|中国路面机械网携 “数智营销利器”亮相BICES 2025,为您把握全球商机!

- 让施工更简单丨山推股份闪耀2025印尼矿业展

- 2025年8月起重机、平地机、高空作业平台等主要产品销售快报

- 以“智”赋能,柳工重塑小型工程机械新标杆

- 直播|9月12日17点,BICES 2025卡特彼勒展台亮点首发!围观领福利!

- 美通旋流式高速清扫车-“速度与洁净”的绝妙融合!