长沙工程机械这样走向全球!中联重科詹纯新央视《对话》

9月22日晚,CCTV2《对话》重磅打造的“中国产业地标”系列节目之《长沙:从工程机械到智能制造》在央视热播。作为从长沙起步走向世界舞台的全球装备制造领军企业,中联重科的发展历程,以及智能制造和全球化成果备受瞩目。中联重科董事长詹纯新受邀在节目中做精彩分享,以下为节目实录。

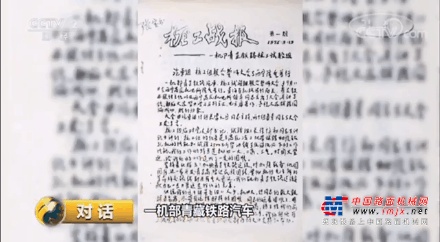

詹纯新 :这是一份工地战报。他是长沙建设机械研究院的工程师们,在上世纪七十年代,参加青藏铁路大会战中的一份工地战报。

▲中联重科在节目中展示的《桩工战报》

主持人 :从我这个角度看上去真是密密麻麻。

詹纯新 :它是用蜡纸在钢板上刻制,然后油印的。这些工程师,他们用自己所设计的桩机,打下了青藏铁路的第一根桩,它的时间是1975年9月19日,一机部青藏铁路汽车桩工试验组联合誓师大会,于9月11日在西宁高原机电所隆重举行。青海省机械冯副局长、省支铁办张副主任以及西宁高原机电所领导同志出席大会,勉励大家努力学习马列主义、毛主席著作,预祝大家试验圆满成功,胜利归来。

参加青藏铁路大会战的老工程师们

看到这封战报,让我想起这些老工程师们,我也想起长沙建设机械研究院。

主持人 :这是当年您工作过的地方。

詹纯新介绍长沙建设机械研究院

詹纯新 :长沙建设机械研究院,是我国工程机械的发源地之一。中联重科就是从这个研究院走出来的。

九十年代初走向市场

主持人 :您也是在九十年代初开始走向了市场,为什么会在那个时候做出这样的一个选择呢?

长沙建设机械研究院的过去

詹纯新 :我在这个研究院到今年(工作)了四十年,长沙建设机械研究院,在计划经济的年代,它是一个“吃皇粮”、国家级的科研事业单位。在面对市场经济的时候,它有很多的不适应,特别是科研与市场脱节,怎么样让科研成果很好地转化,为国家经济建设服务。当时我是这个研究院的副院长,我分管科研,我们的老院长,老书记支持我,让我和七个同事借款50万,白手起家,创立了今天的中联重科。这个研究院在过去,它为我们国家的工程机械企业提供了70%的技术,(但它)面临着市场经济,出现了这些问题,我们怎样能够(实现)科技产业化,然后又通过产业化的发展,实现科技化,最终实现整个行业的科技进步。

介绍老照片

詹纯新 :这是一台混凝土输送泵,这是中联重科生产的第一台产品,也是这台产品下线的时候,我和我们的老院长、老书记的一个合影。国内应该说过去是没有自主知识产权的混凝土输送泵。这台泵填补了国内空白。当时生产这台产品的时候,条件很差,很难想象,做这么一台产品的时候,我们手头的工具就是榔头、扳手、螺丝刀,最大的一台设备,最后就是花了5000元钱买了一台台钻。当时这台泵下线,面临的技术难题很多,要在实践中一个一个地攻克。所以,当时来讲还是很难的。

打造第一台装备

这台泵卖到了东北,然后又到了朝鲜。15年以后,有客户说你们的001号泵,在我的一个朋友那儿,最后我们就到那,用一台新的泵把这台泵换回来了。这台泵现在也是陈列在中联的工程机械博物馆里面。

詹纯新 :第一个照片很有意思,是在重庆笋溪河大桥塔机施工的一个照片。这张照片有什么意思呢?第一,它这个桥的桥墩的高度是280米,很高。那么我们会发现,有一台塔机是附着在桥墩上,还有一台塔机,是立在桥梁上,大家都在想,这个立在桥梁上的塔机是怎么上去的?所以我称为“塔机接力”。这个体现了一个设备的技术,是高空高难度的挑战。

中联重科挑战“高难度”

第二张照片,这是我们中联重科白俄罗斯工业园的一个照片。在这个园区,我们和白俄罗斯的MAZ集团共同合作,生产工程机械专用设备,这个园区已经建好。中联重科是首批十家入园中白工业园的企业之一。

中联重科白俄罗斯工业园

詹纯新 :这是一台履带式起重机,它是一个可以自调整、自适应、自诊断的智能化大型装备。在这台履带式起重机里面装了160个传感器,这个设备已经在多个我们国家的核电工程施工。它具体要做的就是吊装核电站的穹顶,这个穹顶它的直径有50米,重量有500吨。在吊装的时候,它的精准度是以毫米来计,所以如果它不是一个智能化的产品,是无法完成这个任务的。

介绍智能化产品(本文来自中联重科起重机)

中联重科设备推荐

相关资讯

中联e管家新增吊装模拟功能,数字化赋能安全高效吊装新体验

在吊装作业领域,安全是永恒的主题,效率则是核心竞争力。无论是复杂工况下的方案规划,还是精准细致的图纸绘制,还是作业前的风险排查。

桥桥桥桥桥桥桥!中联重科超大型塔机“建证”超级工程传奇

一桥飞架南北,天堑变通途。1955年9月1日,万里长江第一桥的武汉长江大桥开工建设,历经70年的发展,如今的长江之上。

庆司庆、迎国庆、贺佳节!中联重科混凝土机械配件限时钜惠

限时钜惠值此中联重科司庆、国庆、中秋佳节来临之际,诚挚献礼!混凝土机械全系列配件享75折特惠,充电桩及泵车管件优惠低至7折,更有爆款。

中联重科四款高端智能农机荣获“TOP50+”年度大奖

9月18日,在广东省肇庆市举行的2025农业机械年度大奖颁奖盛典上,中联重科四款高端智能农机荣获行业最具权威性与公信力的TOP50+大奖,再度。

高端定制再发力!中联重科亮相加拿大户外农场展

近日,加拿大户外农场展在安大略省伍德斯托克市举办,中联重科携两款土方机械新品首次亮相,以先进技术与适配性设计吸引众多北美客商关注。

火爆延续!中联重科印尼国际矿业展两日签约超7亿

当地时间9月17日,印尼国际矿业展在雅加达国际会展中心隆重开幕,中联重科携7大产品线、22款明星产品重磅登场,展区人气持续火爆,不少客户。

争锋启新程!全球最大马力轮式拖拉机在中联重科下线

全球最大马力轮式拖拉机下线!9月19日上午,在长沙中联智慧产业城,随着中联重科董事长、CEO詹纯新正式宣布,一台近4米高、充满科技感的巨。

智造明星相约北京!中联重科即将亮相BICES 2025

9月18日,在中国国际展览中心顺义馆中联重科展区,数台极光绿设备已经伫立现场,它们将与之后入场的小伙伴一起在中国(北京)国际工程机械。

今日头条

- 智慧·绿色·延伸人类力量 | 柳工惊艳亮相BICES 2025

- 山工机械新品发布仪式于2025 BICES展会隆重举行

- 2025年8月工程机械产品进出口快报

- 高空科技战略联盟启动:驱动高空作业设备后市场价值升级

- 展前预告|中国路面机械网携 “数智营销利器”亮相BICES 2025,为您把握全球商机!

- 让施工更简单丨山推股份闪耀2025印尼矿业展

- 2025年8月起重机、平地机、高空作业平台等主要产品销售快报

- 以“智”赋能,柳工重塑小型工程机械新标杆

- 直播|9月12日17点,BICES 2025卡特彼勒展台亮点首发!围观领福利!

- 美通旋流式高速清扫车-“速度与洁净”的绝妙融合!