特别定制丨“头号工程”的搅拌站!中联重科“极光绿”闪耀新天路

建设正酣的川藏铁路被誉为继青藏铁路后的又一条“天路”,是当前我国铁路建设的“头号工程”。“高原蓝”下的项目工地,涂装“极光绿”的搅拌站熠熠生辉,这是中联重科专门为川藏铁路建设特别定制的高原型搅拌站。

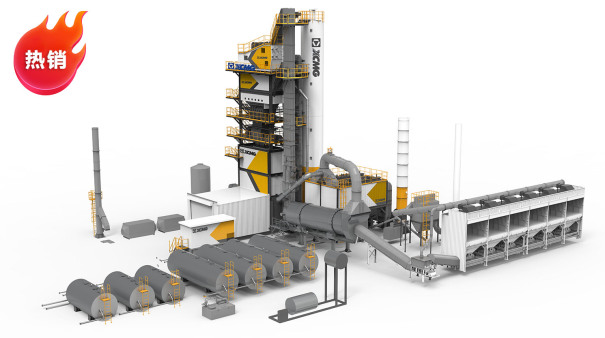

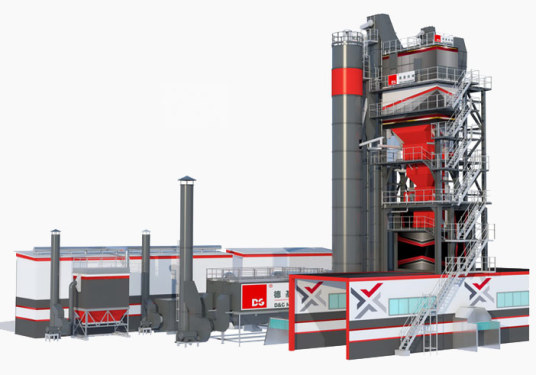

▲中联重科为助建川藏铁路打造的高原型搅拌站

川藏铁路大部分路段位于海拔3000米以上,高海拔、高寒高温差、复杂地质、季节冻土、山地灾害等天气与自然条件,以及当地敏感的生态环境,对搅拌站的安装、生产和环保性提出了严苛要求。

承建川藏铁路CZSCZQ-10标段的客户项目负责人介绍道:“面对高原地区缺氧、低温、低气压的生产环境,关键是如何确保常驻施工现场的搅拌站持续生产保障项目混凝土供应。”

为此,中联重科派出经验丰富的攻坚团队,对沿线施工环境进行充分调研,结合此前青藏铁路搅拌站设备改进经验,经过多次技术方案研讨、评审,研发生产了满足川藏铁路施工要求的高原型混凝土搅拌站设备。

中联重科研发工程师谭长春介绍道:“我们对动力系统、电气控制系统、关键结构件等进行适应性改进,优化提升各驱动部件适应性、管路系统的保温性能,从而确保搅拌站在高海拔、低气压、大温差等各种极限工况下依然可以正常生产。”

在设计上,中联重科搅拌站不仅解决了“可以持续生产的问题”,还实现了“绿色生产”。“我们开发了满足高铁2.0信息化系统要求的专用控制系统,并搭载行业唯一的数字化调试系统和视频黑匣子功能,实现混凝土质量全程监控、可追溯;一体化环保解决方案,实现了‘三废’的零排放,全面保护高原地区敏感、脆弱的生态环境”,谭长春介绍道。

▲中联重科高原型搅拌站

同时,中联重科搅拌站“模块化”设计,极大地缩短了安装周期,既加快了投产进程,对高原环境中需要户外安装的工作人员也变得更为贴心。“集装箱式搅拌站是我们的创新设计,利用融合分布式控制技术,将计量、搅拌等核心功能单元集成模块化,外封与框架一体模块化,实现积木式安装,安装周期由23天缩短至12天。各模块间通过可拆卸螺栓连接,便于运输,项目竣工后还可快速转场、重复利用。”

在设备稳定高效运转的背后,是中联重科人攻坚克难、精益求精的身影。从全面的统筹部署、高效专业的方案设计、紧锣密鼓的备货发货到精心布置的人员配置,中联重科在每个环节、每个团队上力求极致。

“为了让项目早交验、早投产,甚至在我们现场基础条件还未完成时,现场就已出现了中联重科安装团队的身影,提前进场配合”,客户项目负责人称赞道。

目前,川藏铁路沿线建设工地已有近40座中联重科量身定制的高原型搅拌站,投产运营的搅拌站以极致品质通过施工环境的严苛考验,以出色表现赢得一致的信赖和认可。

▲中联重科高原型搅拌站

据了解,这已不是中联重科设备首次走上“天路”。早在1975年,中联重科的前身——长沙建设机械研究院的工程师们就用自主设计的桩机,打下了青藏铁路一期工程的第一根桩。2001年,中联重科奋勇创新,研制的几十台高原型混凝土拖泵、高原型压路机持续助力青藏铁路二期工程。

从青藏铁路到川藏铁路,中联重科持续助建“天路”,充分彰显了公司的科研实力与使命责任。目前,除了高原型搅拌站外,还有其它混凝土、起重机、桩工机械等各类产品不断投入到川藏铁路的建设中,为“天堑变通途”不断贡献着“小绿奇迹军团”的磅礴力量。

新闻投稿:news@lmjx.net

沥青搅拌设备推荐

相关资讯

引领行业革新:桐乡众力混凝土有限公司4500型一体机打造长三角高性能环保搅拌新标杆

打造长三角高性能环保搅拌新标杆1战略区位,辐射长三角黄金地带桐乡众力混凝土有限公司于2023年采购日工4500型一体机配200吨热再生,2024年。

首批“大国工匠”发布!中联重科龙卫国荣耀上榜

近日,由中华全国总工会主办的第三届大国工匠创新交流大会暨大国工匠论坛在重庆举办。会上,首批大国工匠人才名单正式发布。

山东重工集团开展多彩活动庆祝中华人民共和国成立76周年

喜迎国庆2025 National Day在中华人民共和国成立76周年华诞来临之际山东重工集团各权属企业组织开展系列活动 共同为祖国庆生 进一步激。

维粉福利 | “机”情中秋,悦享团圆中秋短视频挑战赛开启

又是一季秋来到,月到中秋分外明。中秋的月亮从未只是天边的一轮圆盘——它是李白笔下举头望明月的乡愁,是苏轼千里共婵娟的旷达。

订单破百!柳工365BmaxG4解锁“省心高效”新体验

9月29日,随着当月第40台柳工滑移MAX系列365BmaxG4顺利交付客户,一个突破性数据随之定格——自新品发布至今,柳工365Bma。

陕建机:棋绘华章 共庆双节 庞源租赁“庞源杯”第二届五子棋大赛火热开赛!

为为迎接中秋、国庆双节,丰富员工文化生活,增强团队凝聚力,营造欢乐祥和的节日氛围,庞源租赁于9月26日成功举办庞源杯第二届五子棋比赛。

陕建机:公司工会开展“光影铸魂守初心 铭记历史强担当”主题观影活动

为深入传承红色精神,筑牢职工理想信念根基,9月28日,陕建机股份工会组织开展了光影铸魂守初心 铭记历史强担当主题观影活动。

今日头条

- 全景体验 价值驱动 共赢未来 | 山东临工第三届全球合作伙伴大会盛大举行

- 筑养路机械专家沙龙及团体标准启动研讨宣贯活动成功举办

- 临工集团董事长王志中:迈入企业国际化新征程,与世界共建工程机械新生态

- 临工集团董事长王志中:迈入企业国际化新征程,与世界共建工程机械新生态

- 四海同心 奋斗同行丨中联重科成立33周年庆祝活动盛大举行

- 硬核实力!山推AI推土机闪耀山东两大重点工程,智能施工再添新标杆

- 戴纳派克SD2500CS PROTAC洒布摊铺机:国道G111北京-丰宁路段养护工程的“高效利器”与“品质担当”

- 二十年老机仍奋战,新机实力铸就爆款 |三一2米铣刨机武汉推介会彰显硬核品质!

- 小松:“转”动惊喜第一期 | 转出新效能,赚得新未来

- 智慧·绿色·延伸人类力量 | 柳工惊艳亮相BICES 2025